한국 게임 이용자, 어린 세대부터 줄어들기 시작

'밀려났다'고 피부로 와닿는 순간은 이미 늦었다

산업이 시대의 흐름에 한 번 밀려나면 다시 되돌리기 어렵다.

한국 영화계를 둘러싼 위기론이 매년 커진다. 어제 오늘 일은 아니다. 코로나19 여파에 영화 산업이 직격당했고, 팬데믹이 끝났음에도 2019년 이전 관객수를 회복하지 못하고 있다. 영화진흥위원회 발표에 따르면 올해 상반기 관객수는 지난해보다도 33% 줄었다.

대중은 아직 영화를 본다. 매우 많이 본다. 그 공간이 영화관에서 다른 곳으로 옮겨갔을 뿐이다. 넷플릭스와 디즈니플러스 등 OTT는 매달 저렴한 구독비만 내고 집과 모바일에서 작품 관람이 가능하다. 반면 영화관 가격은 오히려 올랐다. 한 번 극장에 찾아갈 비용이면 두 군데 플랫폼 구독이 가능하다.

영화관의 위기는 지출 대비 얻는 경험의 불만족에서 찾아온다. 시간에 맞춰 찾아가 두 시간 가까이 아무것도 하지 못하고 앉아 있어야 하는 일은 점차 트렌드에 맞지 않는다. 문화생활에 적극적으로 소비하는 2030, 특히 여성층이 다른 곳으로 이탈했다. 비슷한 비용으로 더 오래, 자유롭게 즐길 수 있는 야구가 대표적이다.

영화관들은 콘서트와 스포츠 등 다른 콘텐츠의 라이브 뷰잉으로 새로운 활력을 모색하고 있다. 그러나 2차 관람 서비스에 불과하고, 큰 비용을 거두기도 어렵다. 유능한 영화계 인재들은 투자 비용이 높은 OTT에서 메가폰을 잡는다. 새로운 시대에 맞춘 생존법을 찾아나가야 하는 실정이다.

■ 한국 게임, 이미 이용자는 줄고 있다

이것은 게임계가 미리 대비해야 하는 사례이기도 하다. 아직은 한국 게임이 쉽게 무너질 일은 없다. 게임 수출액은 K-팝과 드라마 등 다른 모든 문화 콘텐츠를 합한 것보다 크다. 전체 매출도 여전히 성장하고 있다. 그러나, 시대에 밀려날 수 있다는 불안 신호가 존재한다.

대한민국 게임백서에 따르면, 2023년 한국 게임 수출액은 83억 9400만 달러로 전년 대비 6.5% 줄었다. 게임 인구도 줄고 있다. 2024 게임이용자 실태조사에 따르면 1년간 게임 이용 경험자 비율은 59.9%로 떨어졌다. 이용률 집계를 시작한 2015년 이후 가장 낮다.

위안이 있다면 매출은 3% 이상 꾸준히 성장하고 있다는 것이다. 다만 이용자가 줄고 매출이 유지되는 것은 장기적으로 좋은 신호가 아니다. 국내 인기 게임 대부분은 상위 1% 유저가 과반 이상의 매출을 책임진다. 언제까지나 소수 유저가 '핵과금'을 지속해줄 것이라고 장담할 수 없다.

모바일인덱스가 집계한 올 7월 모바일 게임 앱 월간이용자(MAU)에 따르면, 상위 TOP10에 포함된 한국 게임은 9위와 10위에 재합류한 '무한의 계단'과 '좀비고등학교'뿐이다. TOP5는 '로블록스', '로얄 매치', '브롤스타즈', '클래시 로얄', '마인크래프트'였다.

이용자 수는 모바일 게임 이용률이 높은 아동 및 청소년층이 좌우한다. 반면 한국 게임계는 이 '어린 세대'를 공략하는 일을 오랜 기간 차순위로 미뤄놓았다. 그 결과, 이미 10대 게이머들은 한국 게임을 하지 않는다. 싫어한다기보다 관심이 없다. 가장 좋지 않은 분위기다.

■ "혹시, 청소년들이 좋아하는 게임 장르 아시나요"

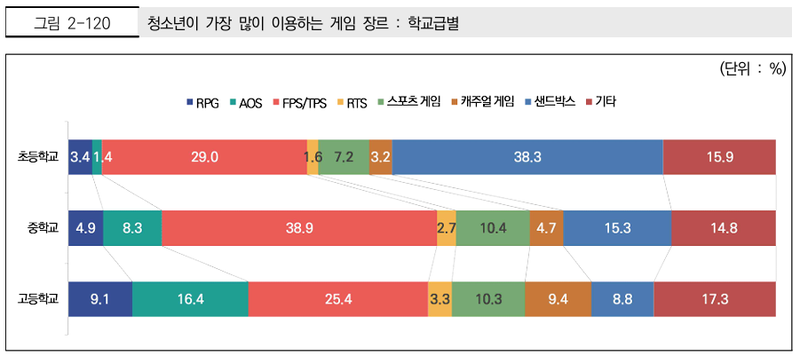

한국콘텐츠진흥원의 2024 아동청소년 게임행동 종합 실태조사는 중요한 정보를 담는다. 청소년이 가장 많이 이용하는 게임 장르 조사에서, RPG 장르 선호도는 5.7%에 불과했다. 초등학교 대상으로는 3.4%까지 내려간다. 최다 선호 장르는 1인칭 슈팅(FPS)이다. 다음은 저연령층의 경우 샌드박스, 고등학생은 AOS나 스포츠 게임이었다.

반면 한국 게임 신작 대부분은 아직도 RPG에 집중되어 있다. MMORPG 만능론이 한창이던 5년 전보다는 다양성이 늘어난 편이나, 게임의 기본 기조가 변한 경우는 드물다. 이유는 간단하다. 성공 확률에 비해 기대 수익이 적다. '브롤스타즈' 급을 글로벌 단위에서 이겨야 기업 규모에 맞는 대가를 얻는데, 그보다 더 쉬운 길이 많았다.

하지만 멀리 바라보기 위해서는 토양을 다질 필요가 커진다. 현재 주류 게이머들은 어린 시절부터 게임에 빠지면서 자연스럽게 스며드는 일이 많았다. 국가 불문 벌어지는 현상이다. 게임을 좋아해 개발자의 꿈을 키우고, 남들이 재미를 느낄 요소를 먼저 파악해 작품을 발전시키는 것이 가장 이상적인 형태였다.

이제는 어린 시기에 게임 말고도 즐길 거리가 넘친다. 특히 콘텐츠 소비 '가성비'에서 게임은 위험하다. 스마트폰으로 SNS와 유튜브를 들여다보거나, 메신저와 커뮤니티에서 소통 욕구를 충족하는 일은 돈이 거의 들지 않는다. 유저의 높은 지출을 영원히 기대하기 어렵다. 결국, '브롤스타즈'와 글로벌에서 싸워야 한다는 의미다.

■ 세대 관통하는 재미, 글로벌, 중소규모... 과제는 이미 눈앞에

지금 글로벌에서 성공한 한국 게임은 크게 두 가지 갈래로 나뉜다. 멀티플레이로 대체 불가능한 재미를 주거나, 게임 속 인물이나 이야기로 흥미와 감동을 주거나. 반면 '대작', '초대작'을 내걸고 퀄리티와 스케일만 집착한 게임은 좋은 결과를 낸 경험이 드물다.

해외도 비슷하다. 미국 역시 영화관은 OTT에 밀려 폐업 홍수를 맞이하고 있고, 청소년들은 게임에 집착하지 않은 채 SNS 세계에 눈을 돌린다. 수천억 원이 투자된 AAA 게임은 극소수를 제외하고 쓴 맛을 봤다.

대신 참신한 기획과 시나리오로 무장한 AA급, 중규모 게임들이 연달아 올해의 게임으로 떠오르고 있다. 2024년 GOTY를 휩쓴 '아스트로봇'은 60여명이, 올해 GOTY 후보 1순위로 꼽힌 '클레르 옵스퀴르: 33원정대'는 30명 조금 넘는 인원이 개발했다. 한국에도 사례는 있다. 누적 매출 10조원 신화를 세운 크래프톤 'PUBG: 배틀그라운드'는 출시 시점까지 개발 인력 100명이 되지 않았다.

퀄리티 향상이 임계점에 다다른 업계에서 다시 게임 본질인 재미로 돌아가려는 움직임이 활발하다. 글로벌 시장, 중소규모 개발, 그리고 나이와 성별을 불문하고 폭넓게 즐길 수 있는 게임들의 연구가 더 필요하다.

온라인 시대는 계속 격변하고 있다. 코로나19는 그 속도를 당겼다. 이제는 전 세계에서 가장 넓은 유저층을 상대로 뛰어들어야 한다. 이미 밀려났다는 체감이 들면 늦는다. 좋든 싫든, '온라인 콘텐츠' 홍수 속에서 먼 미래에 살아남기 위한 변화는 이미 필수가 됐다.